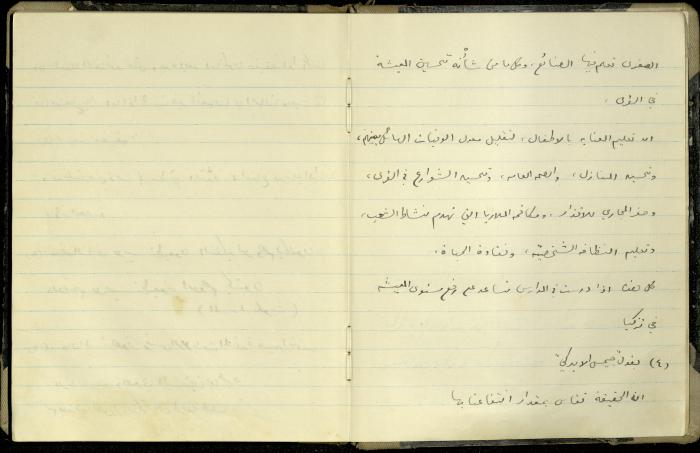

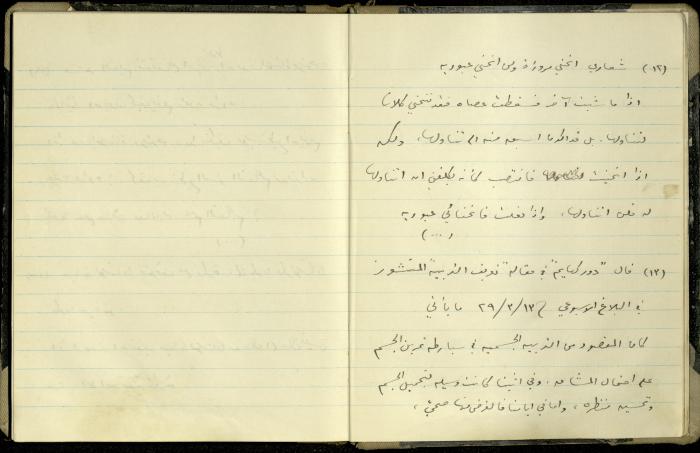

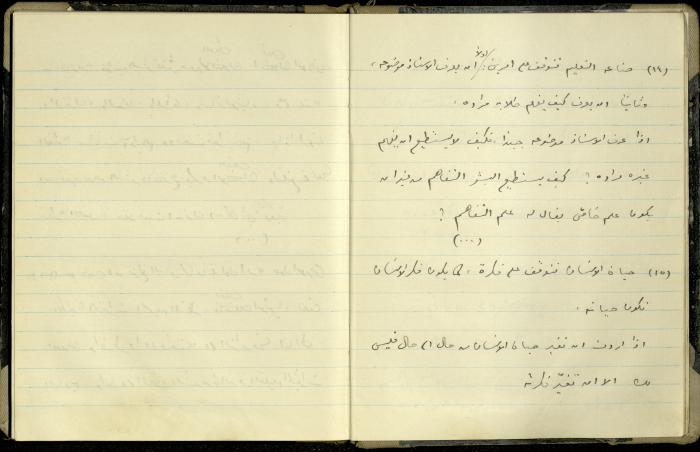

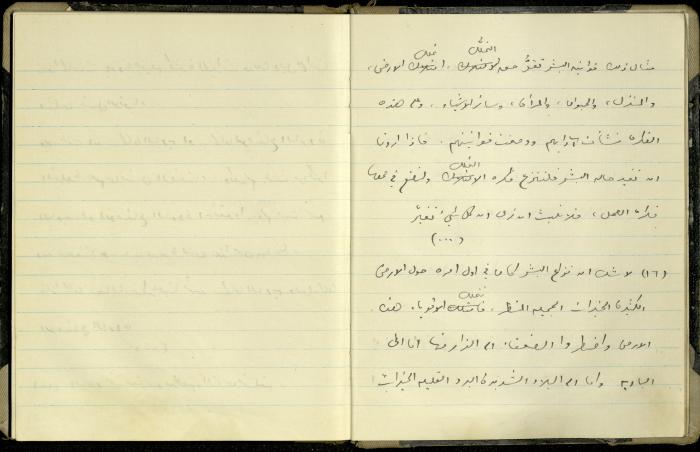

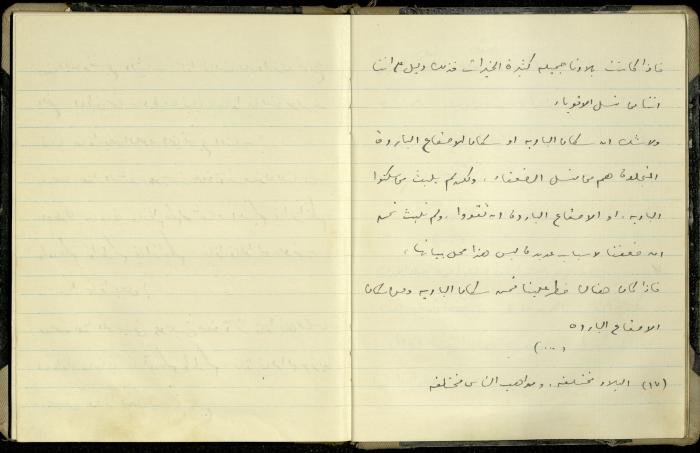

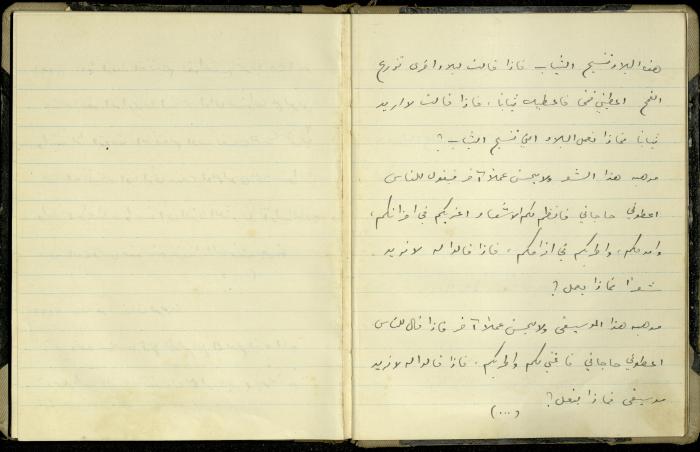

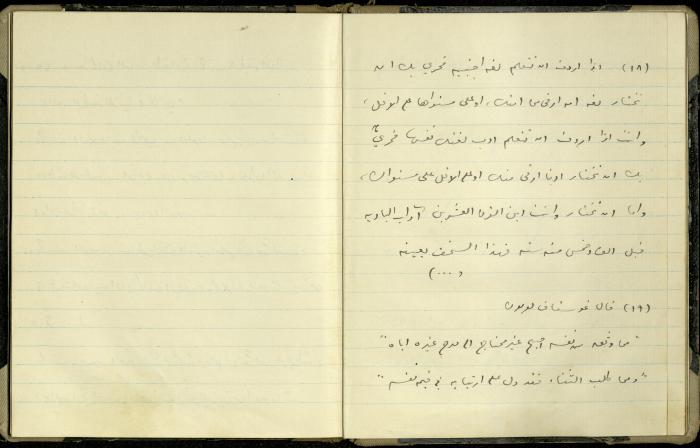

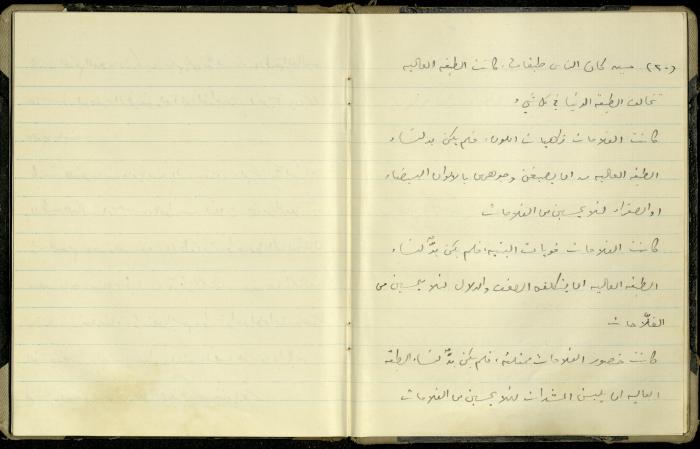

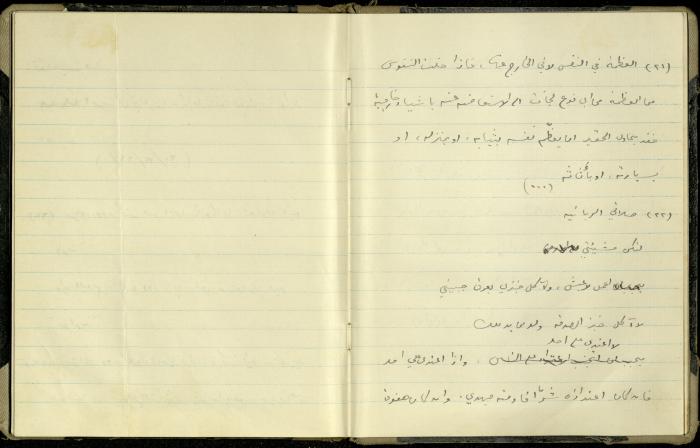

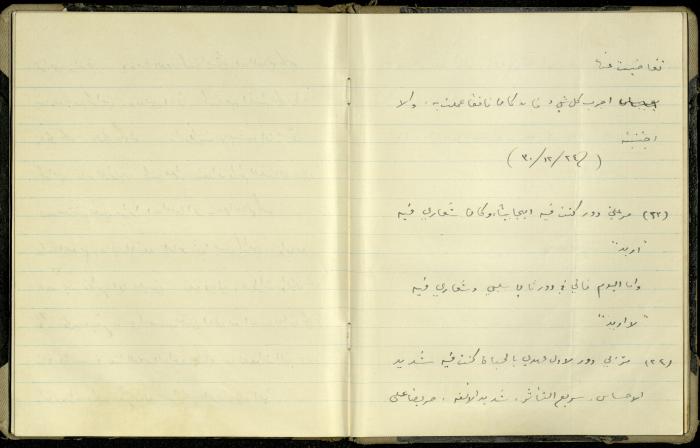

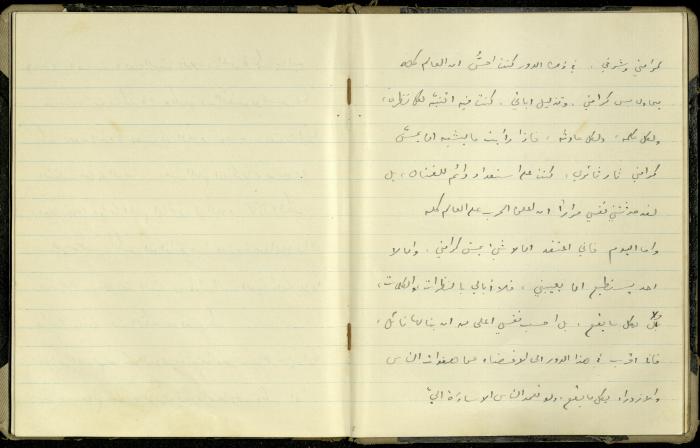

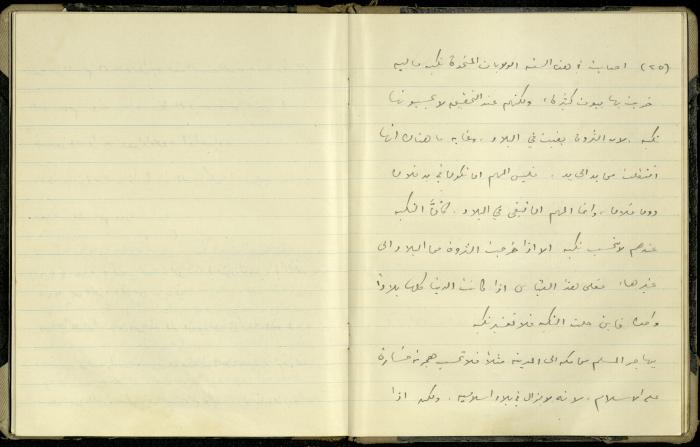

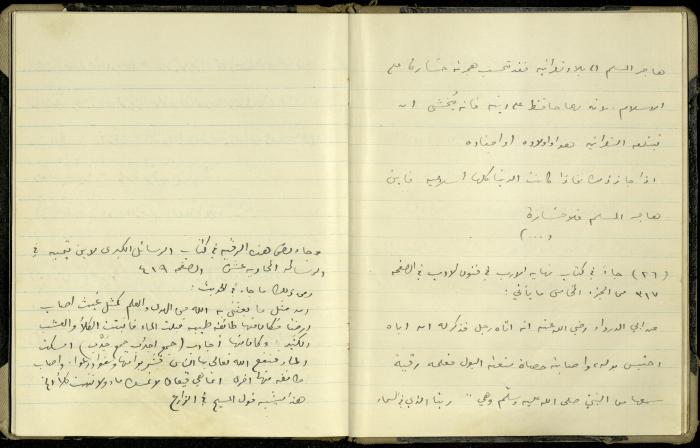

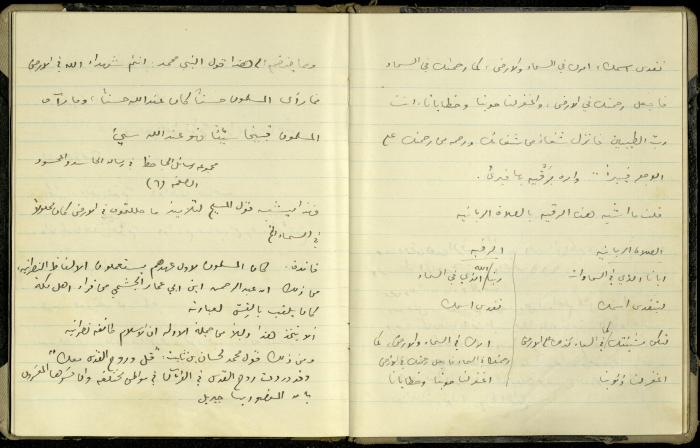

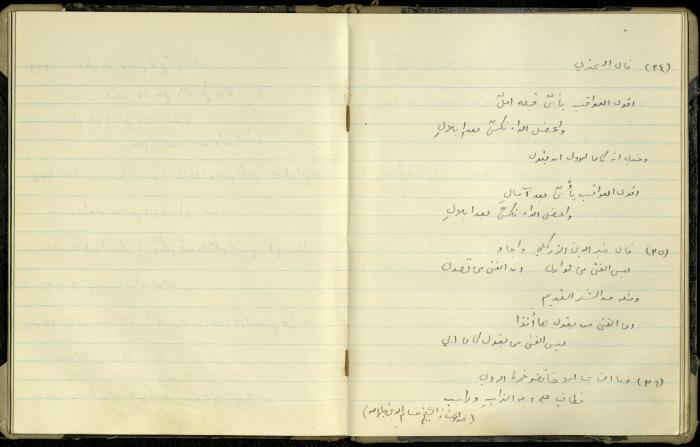

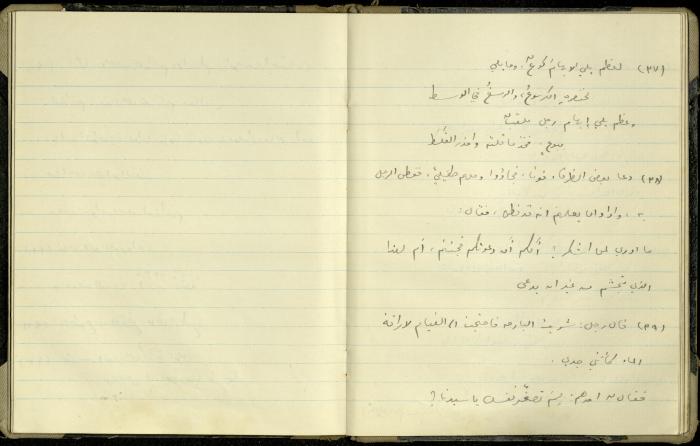

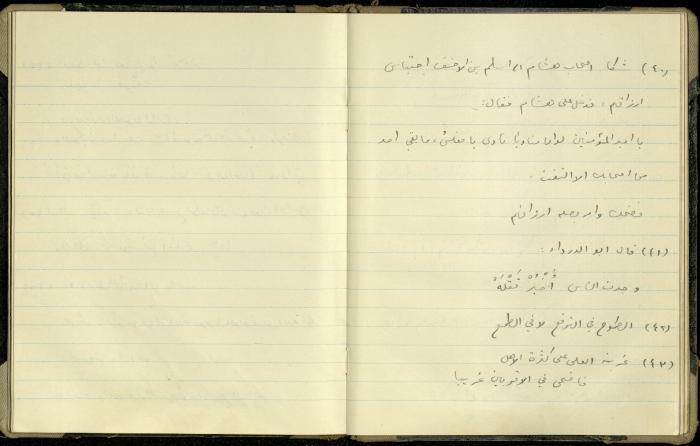

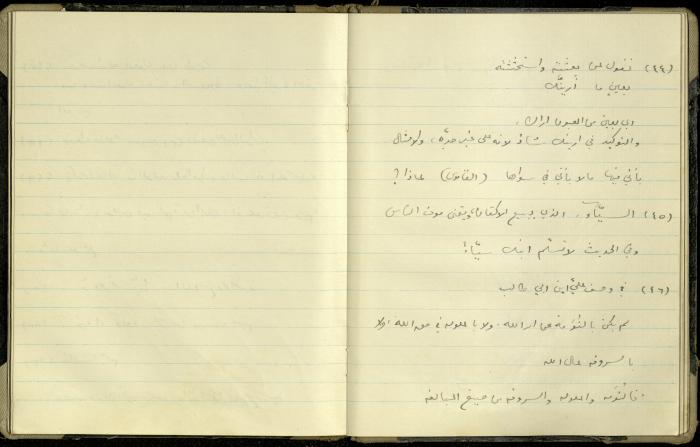

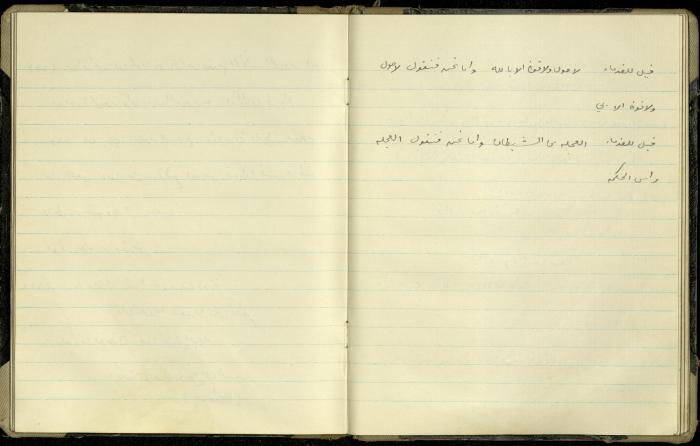

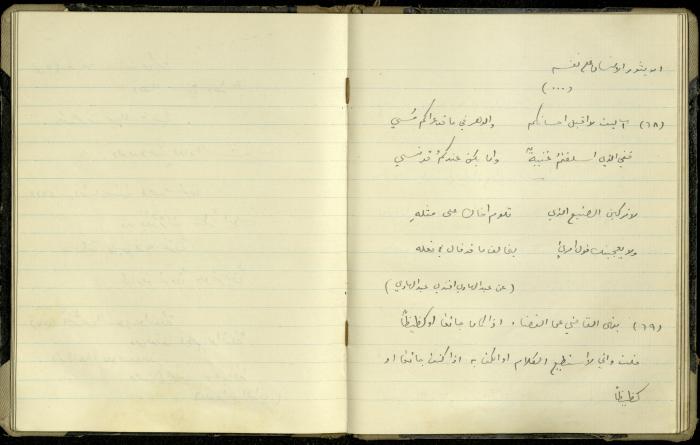

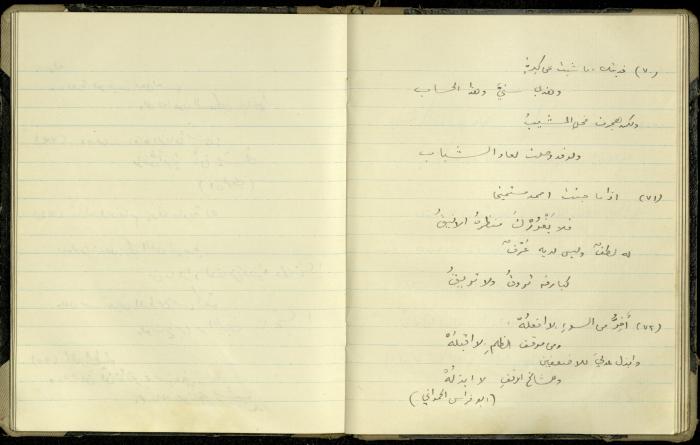

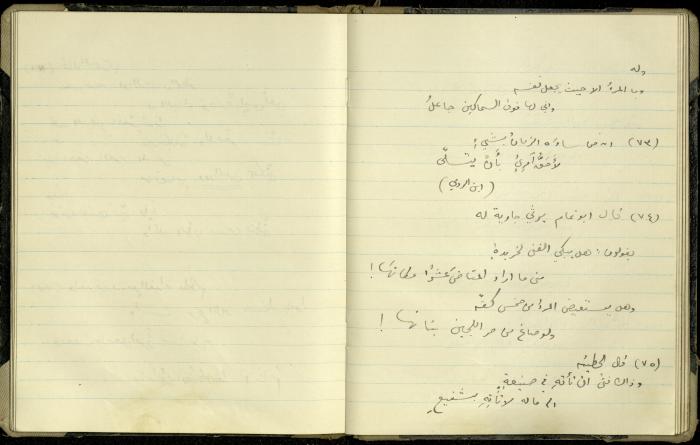

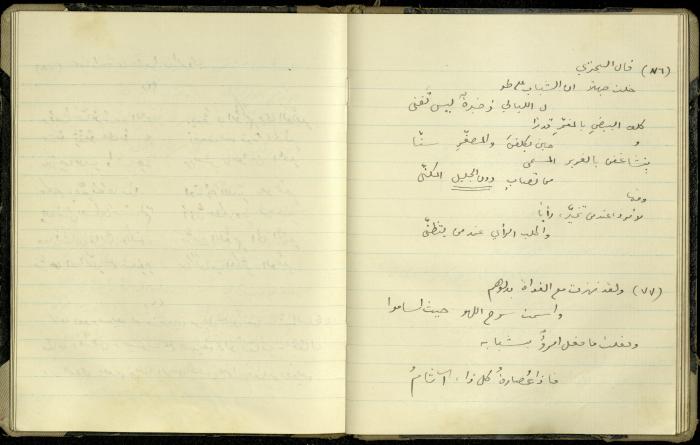

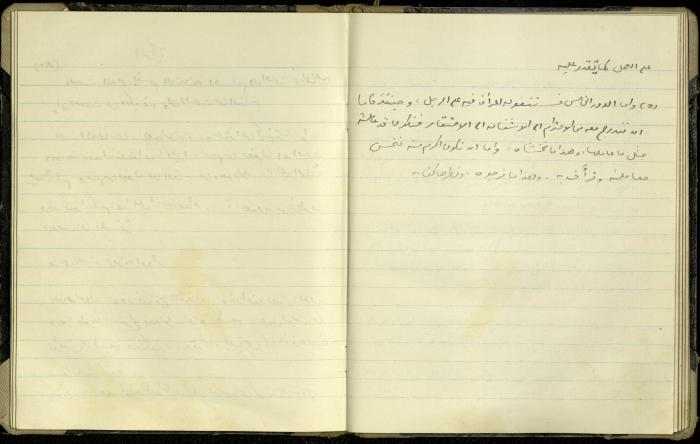

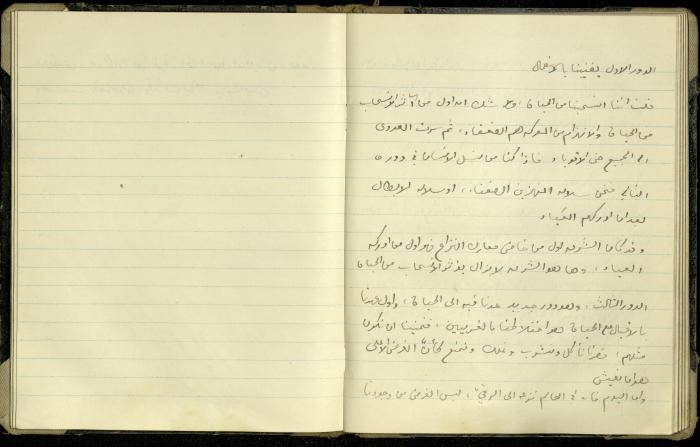

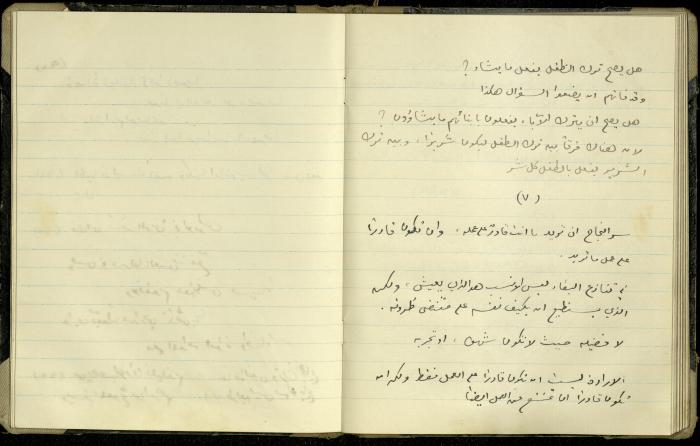

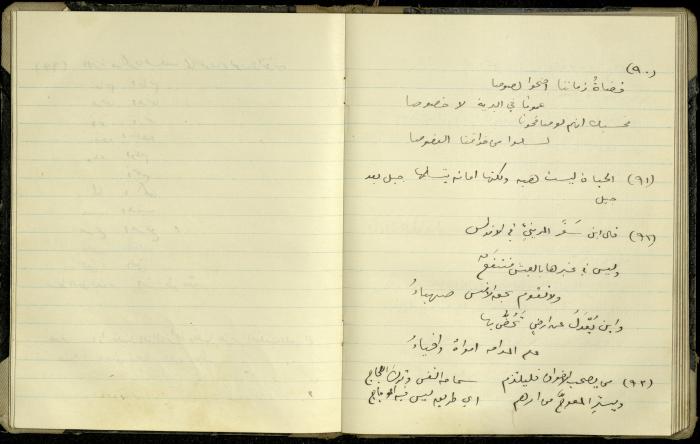

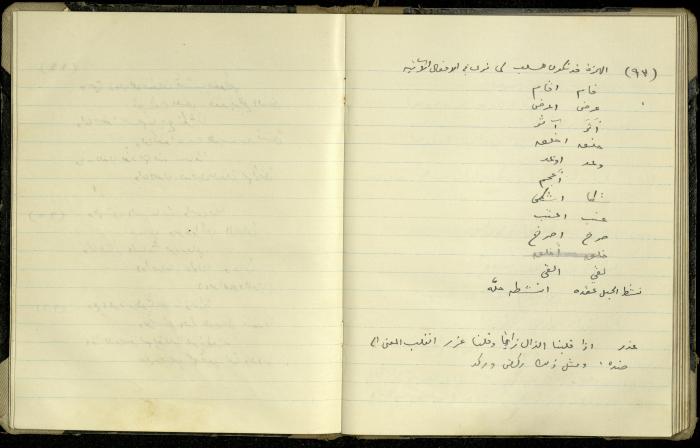

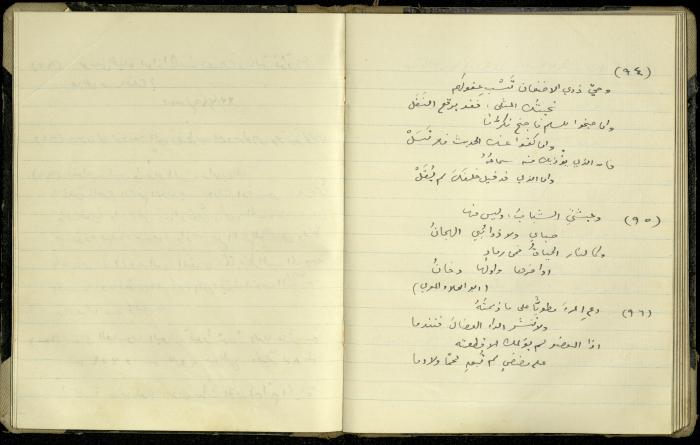

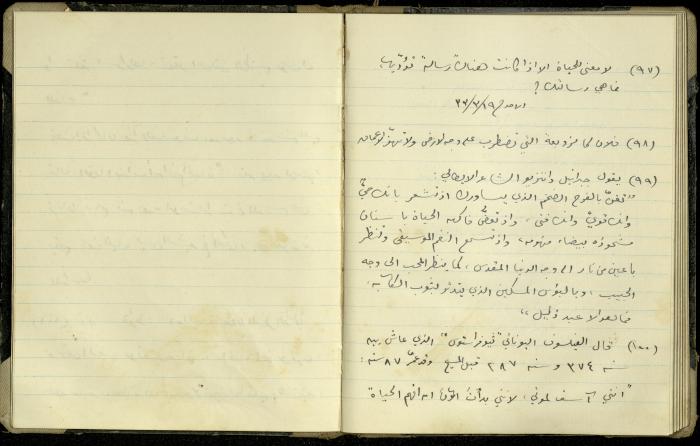

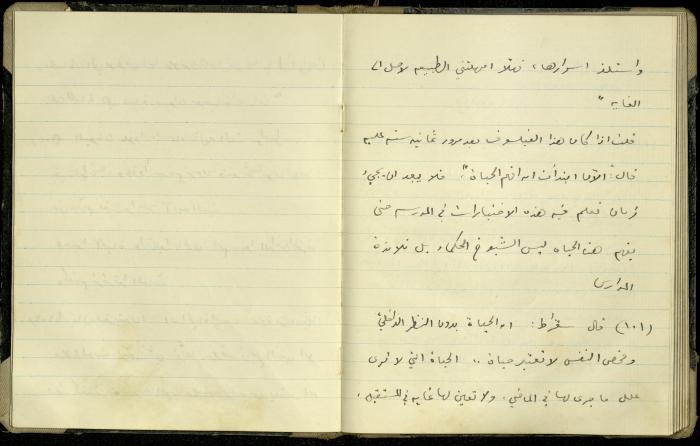

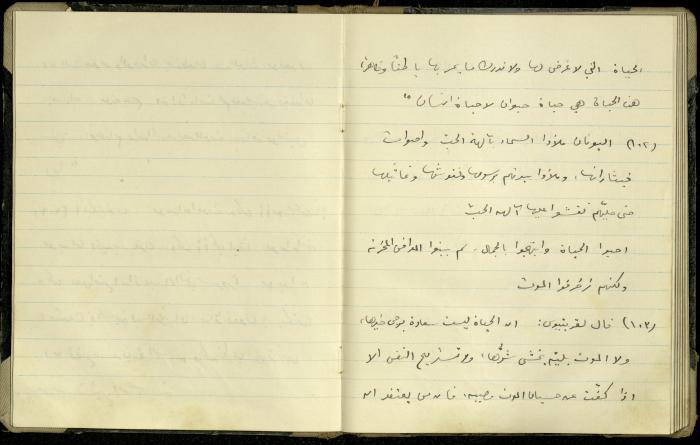

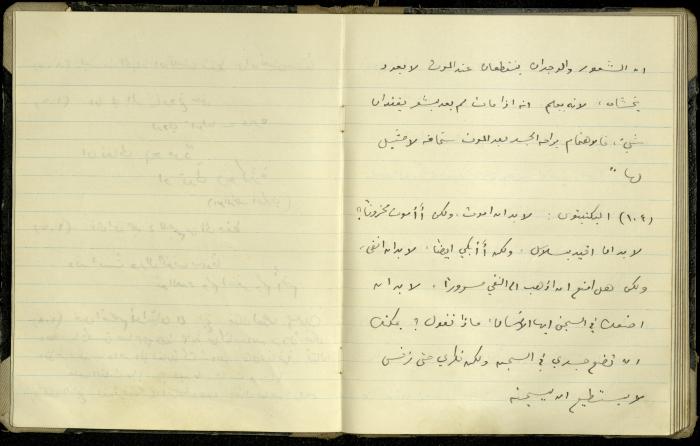

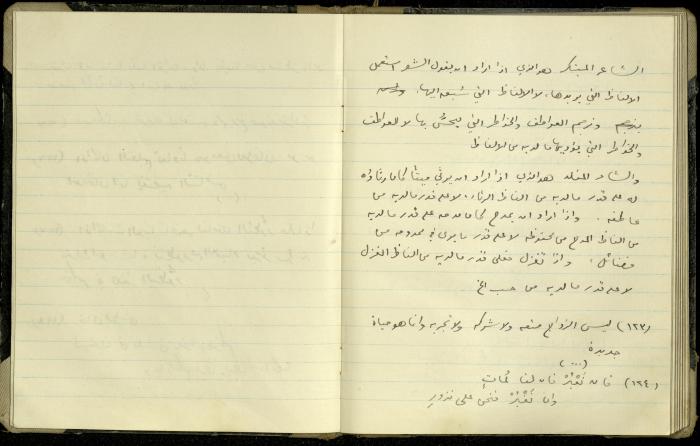

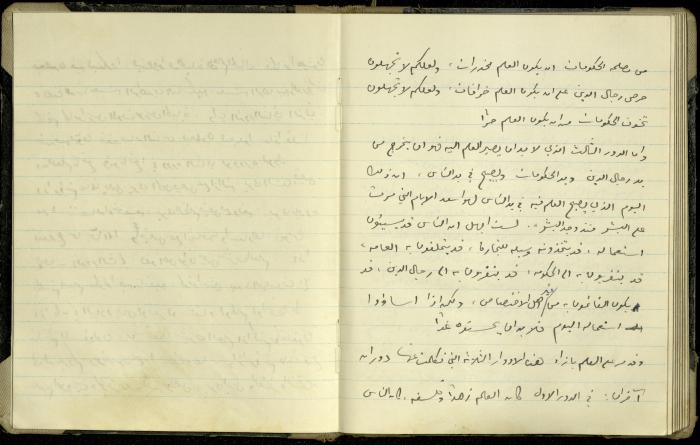

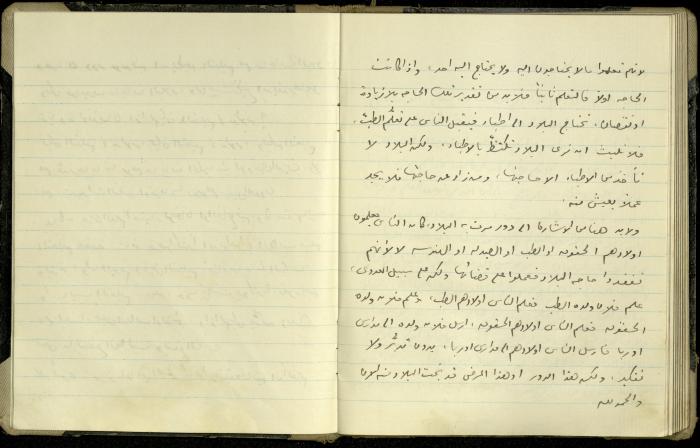

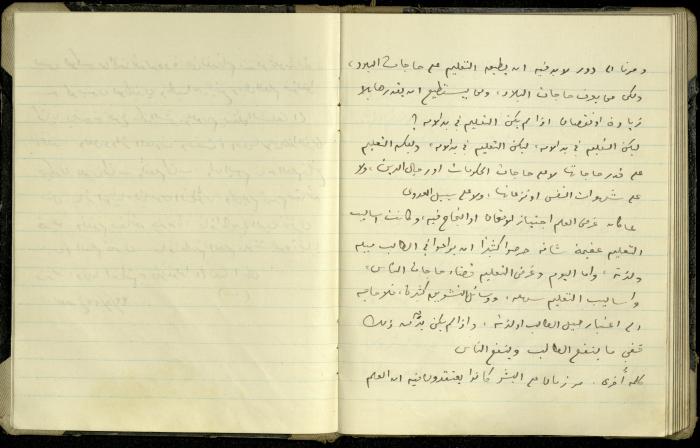

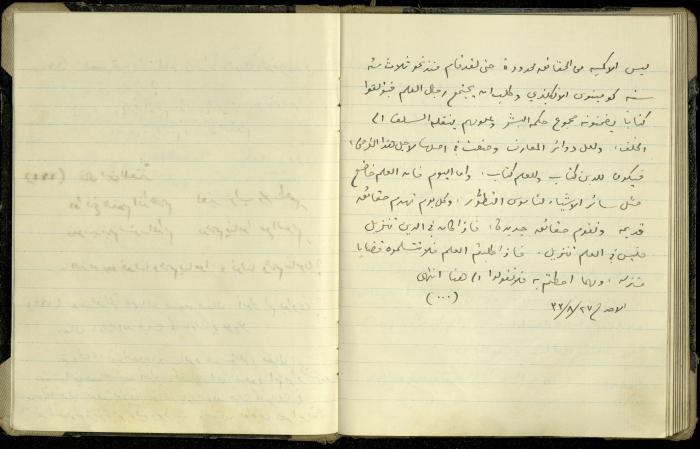

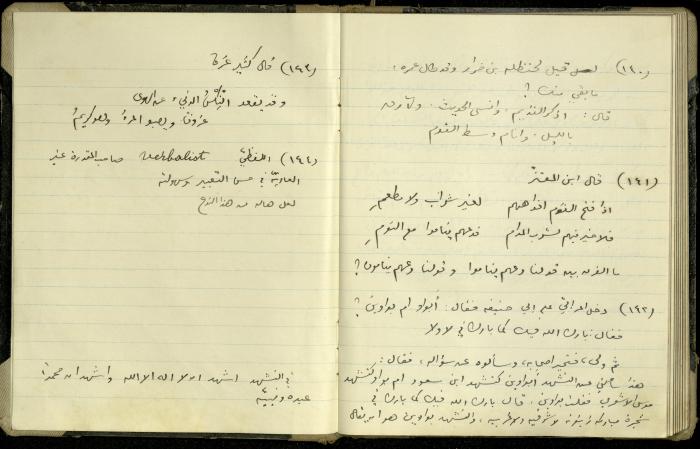

كتاب خليل السكاكيني

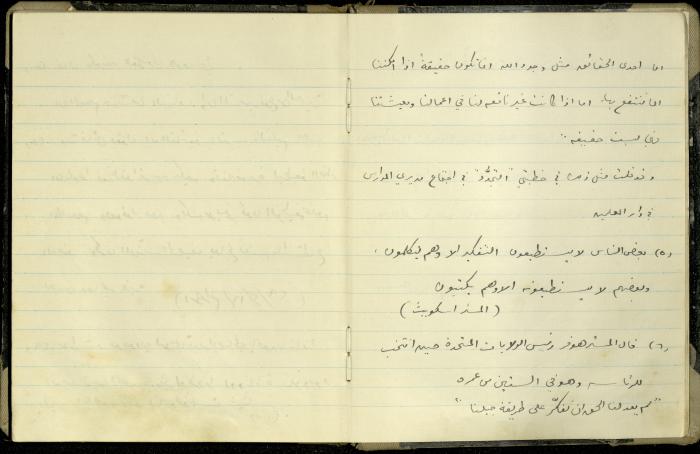

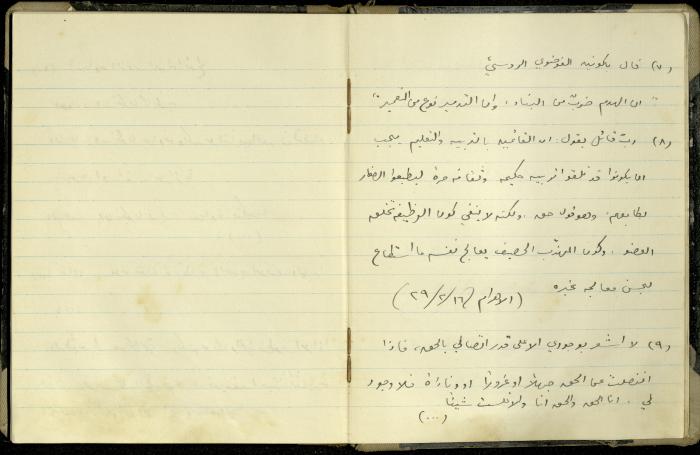

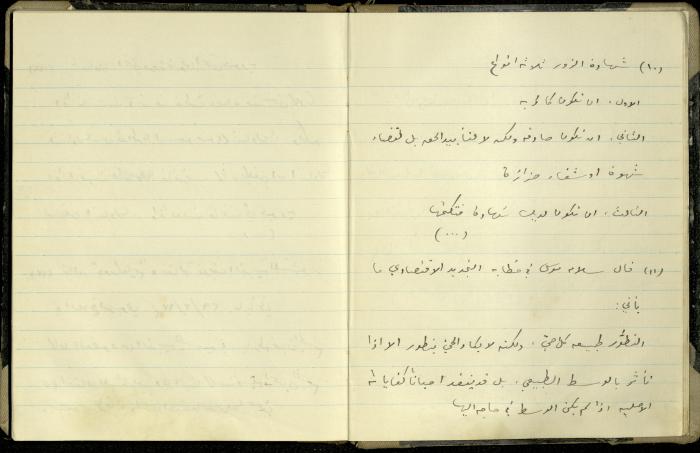

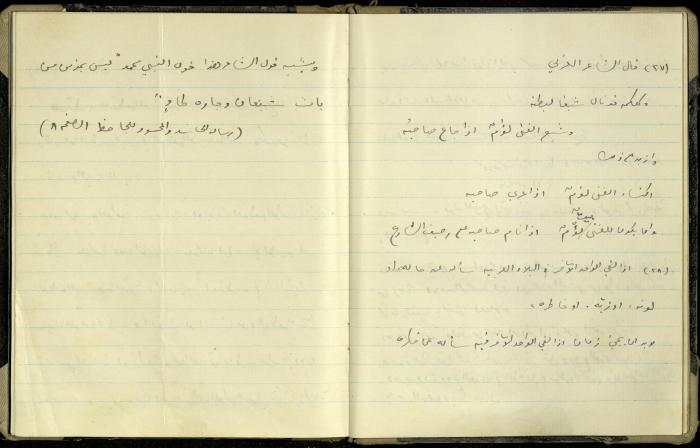

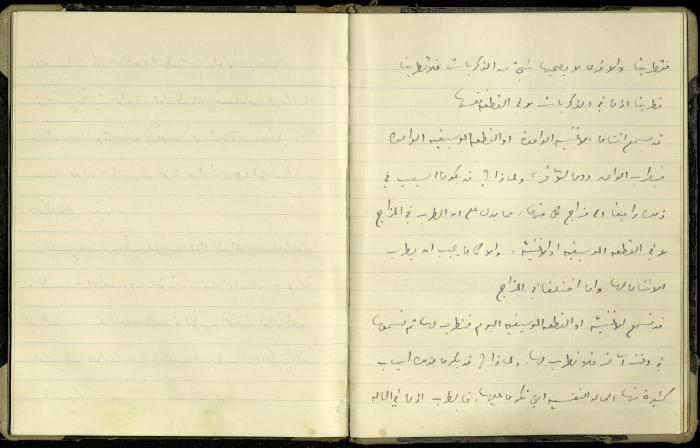

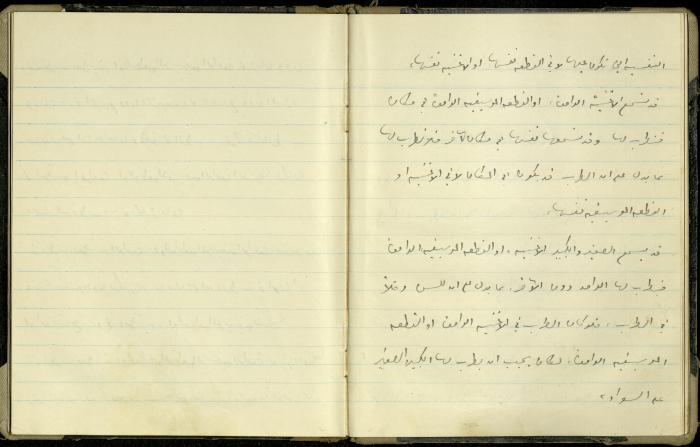

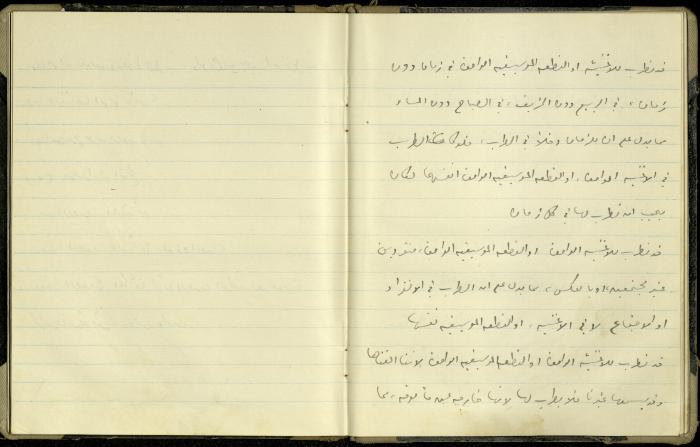

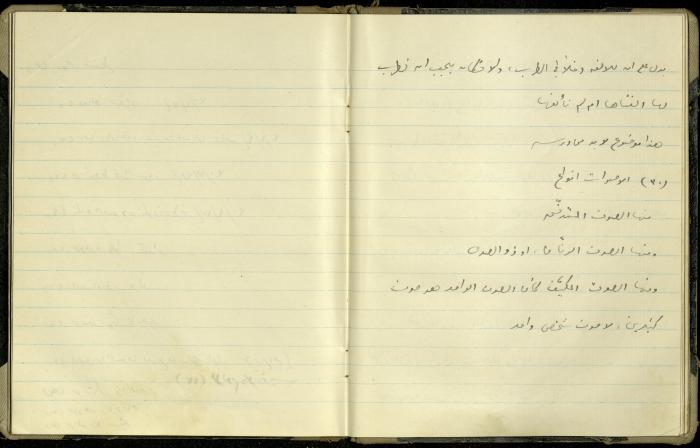

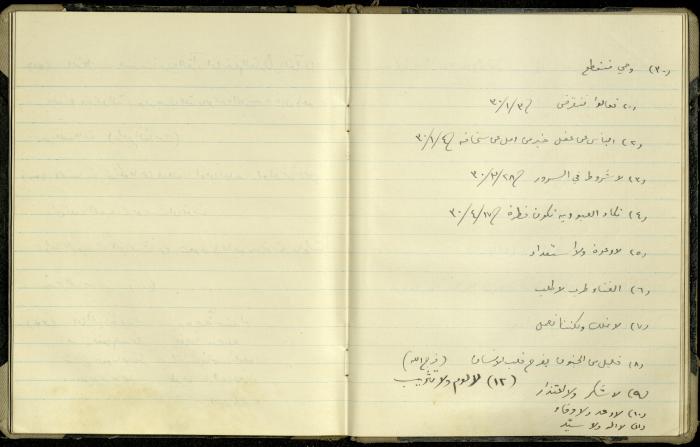

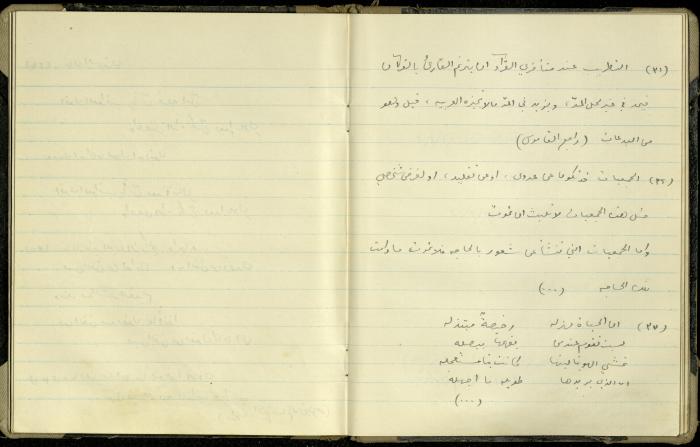

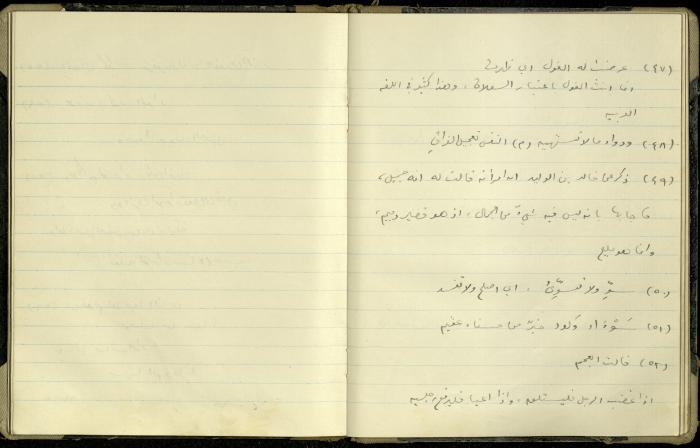

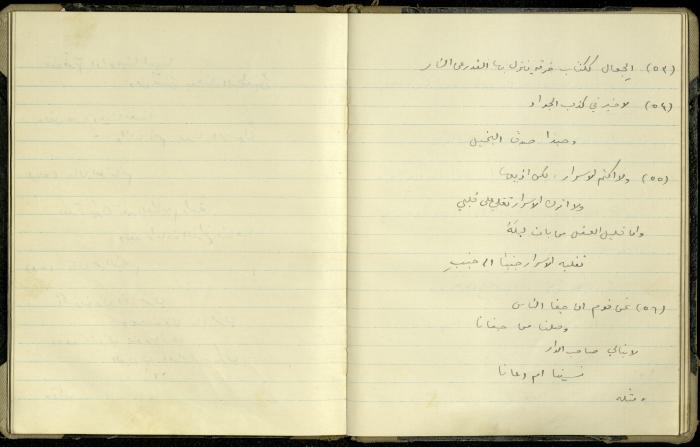

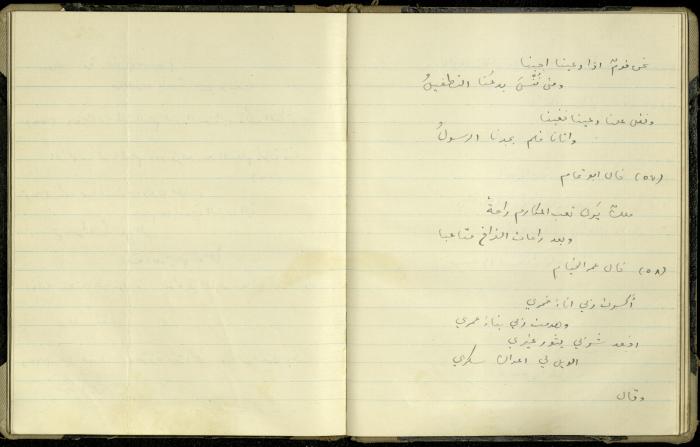

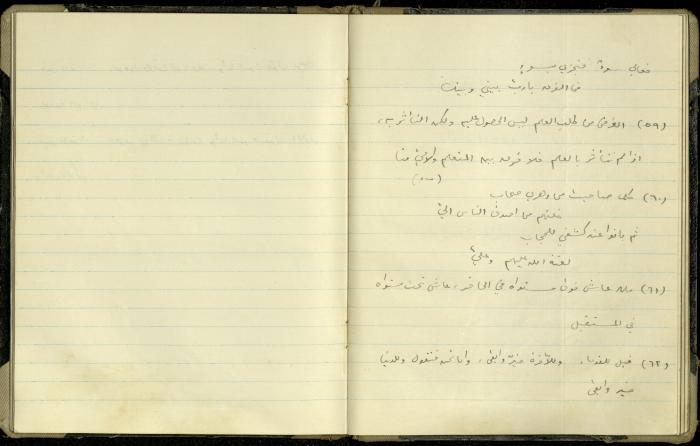

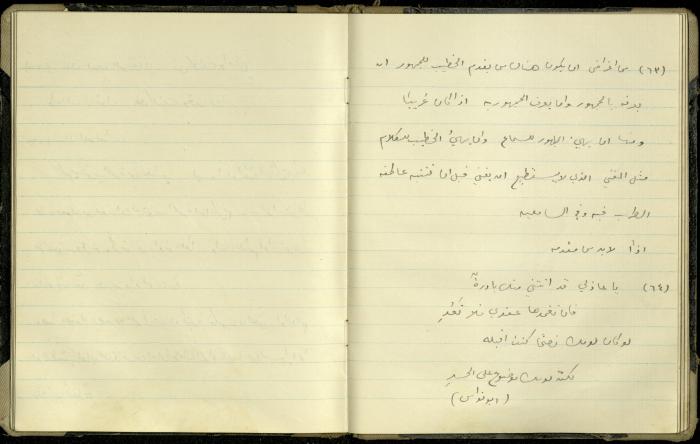

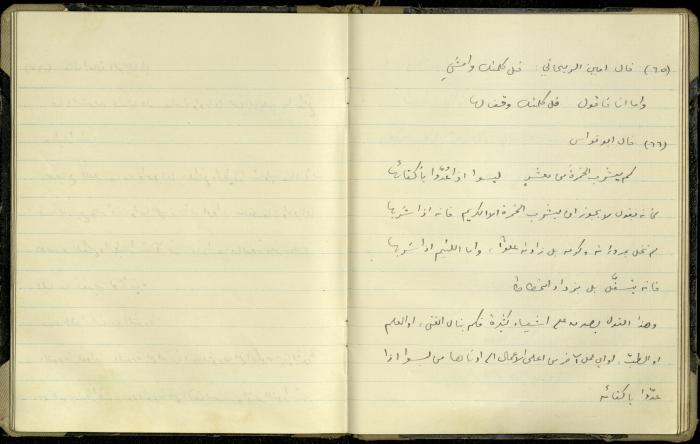

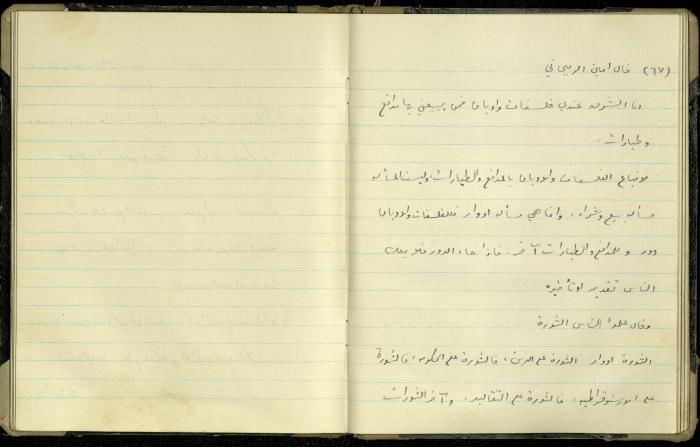

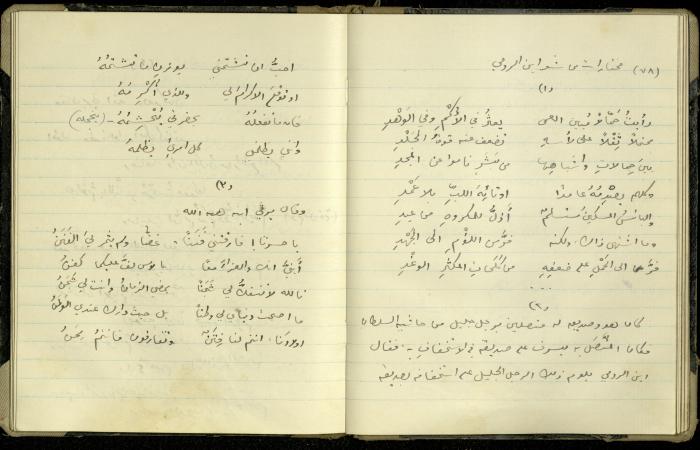

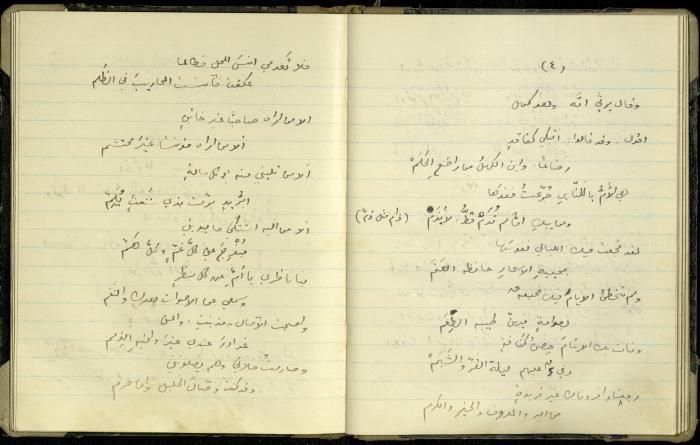

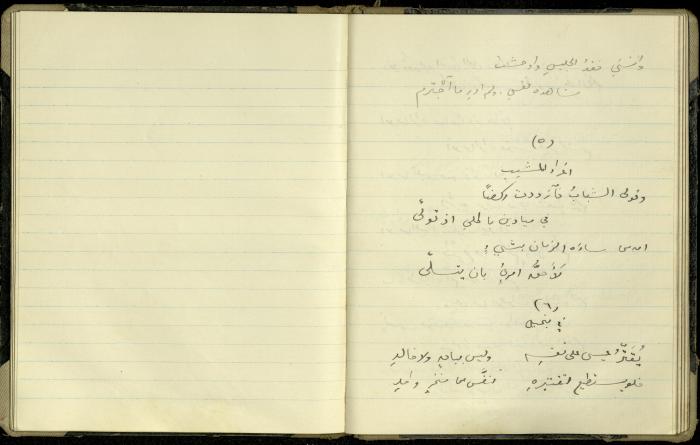

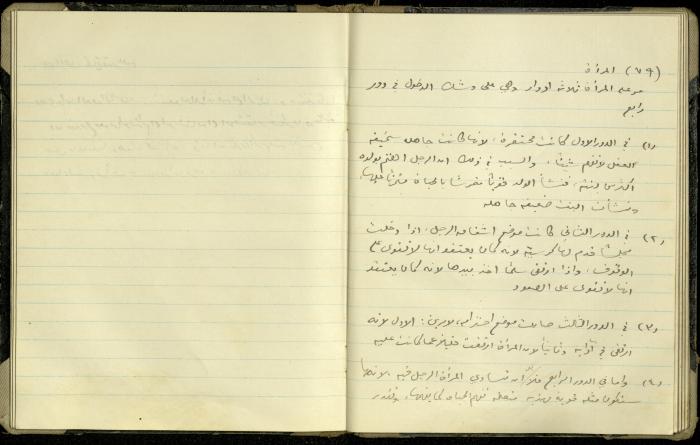

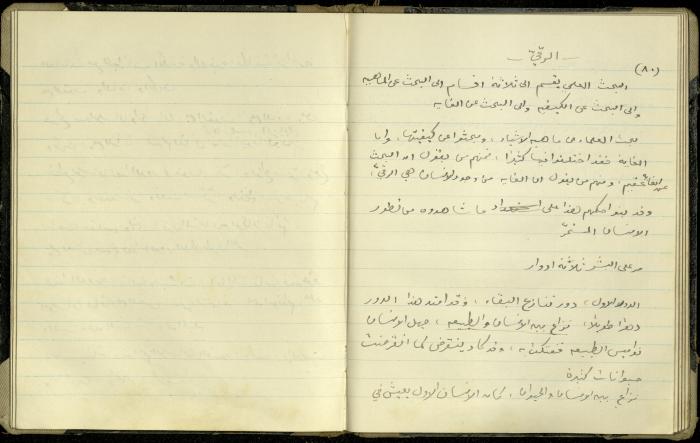

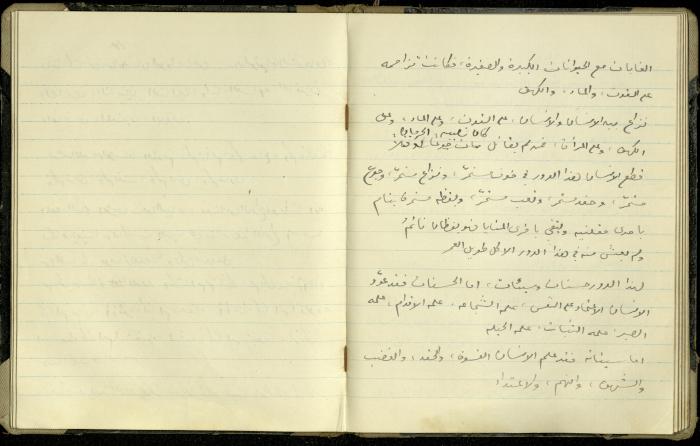

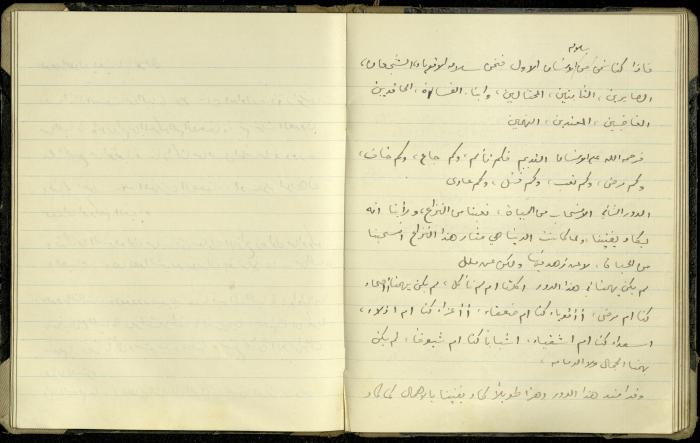

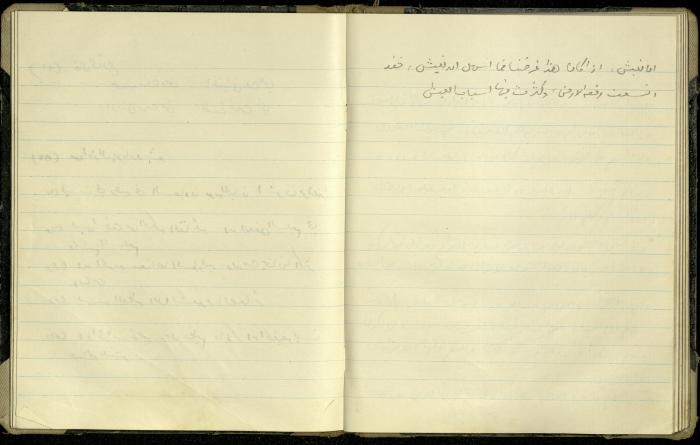

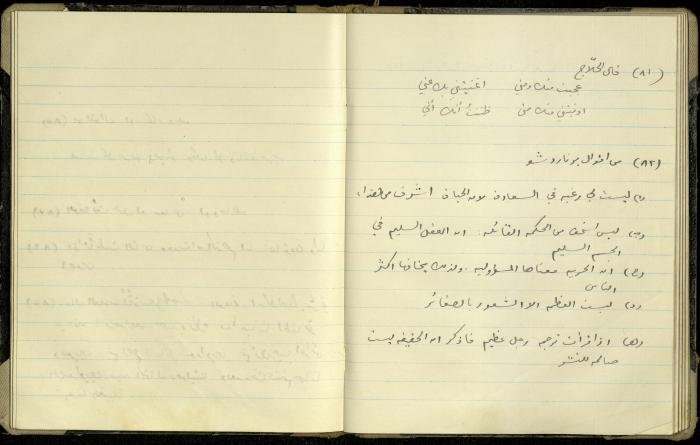

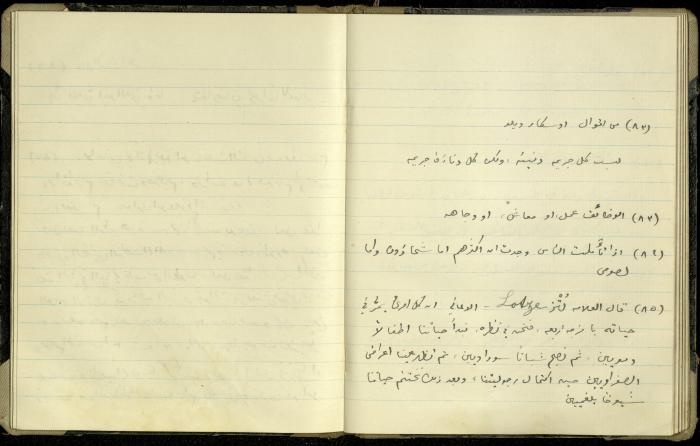

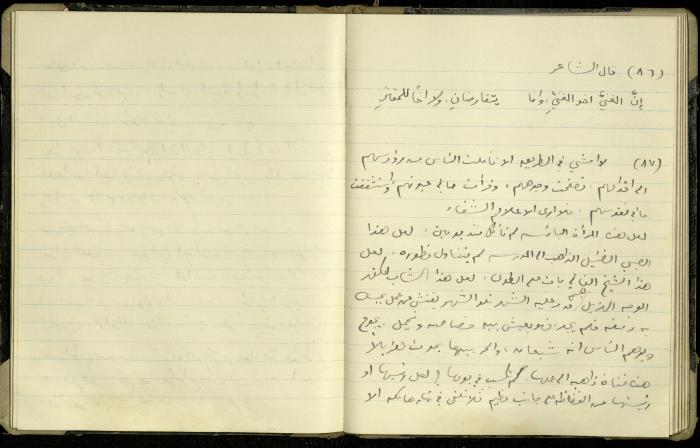

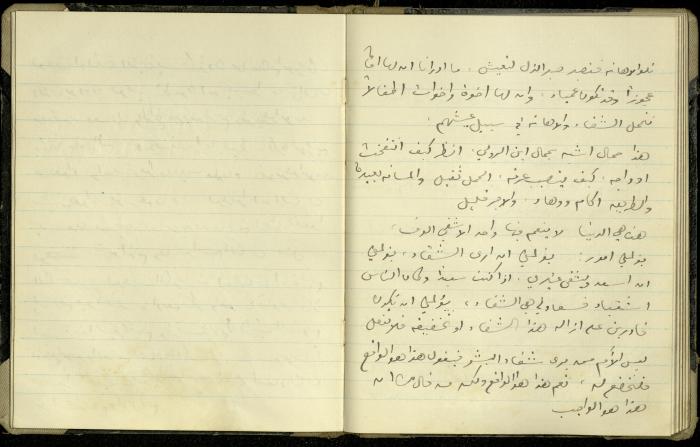

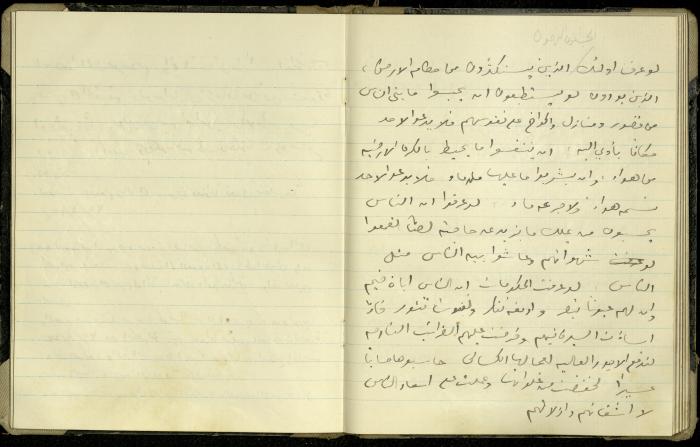

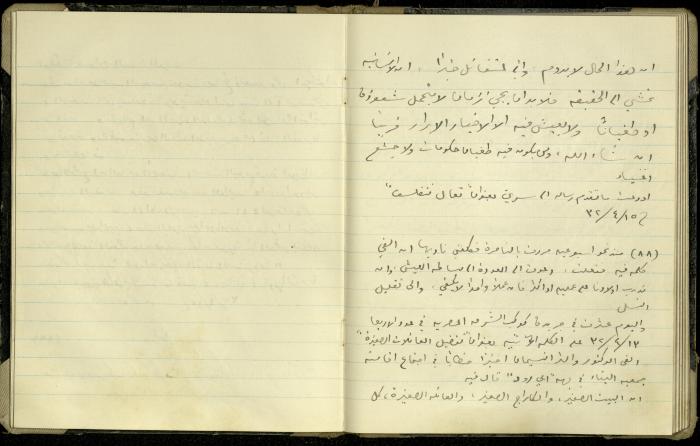

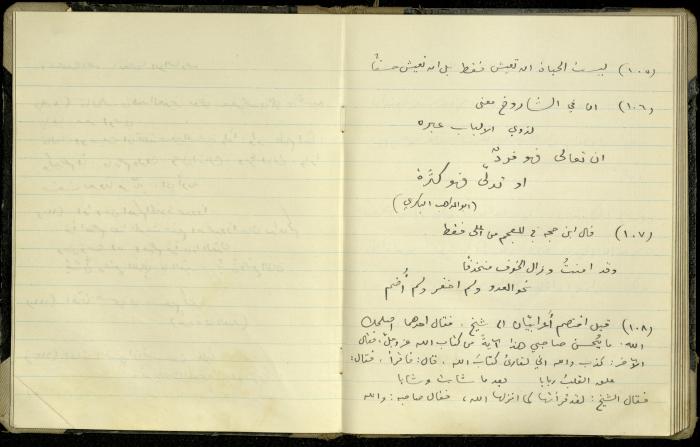

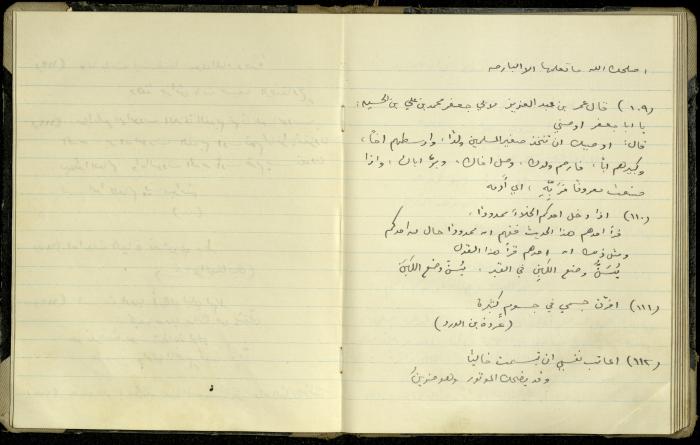

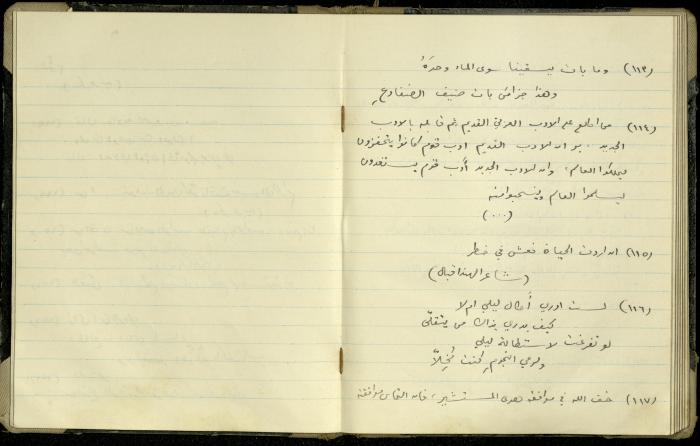

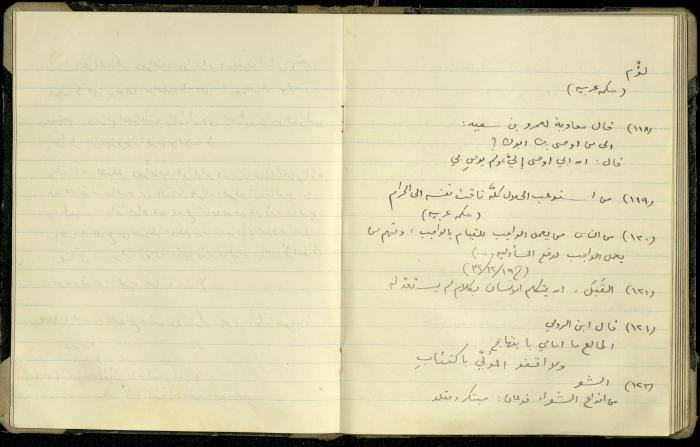

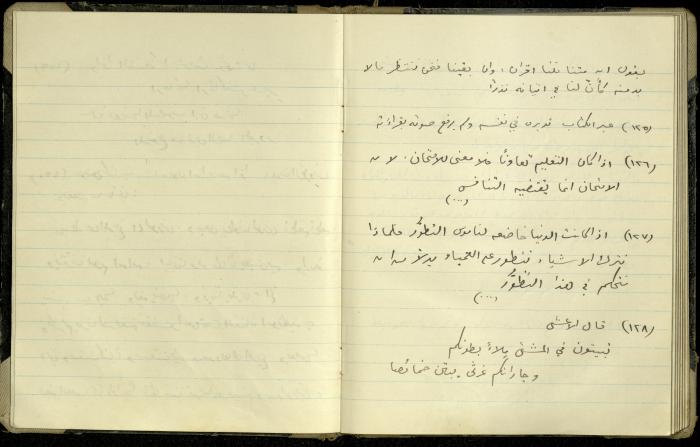

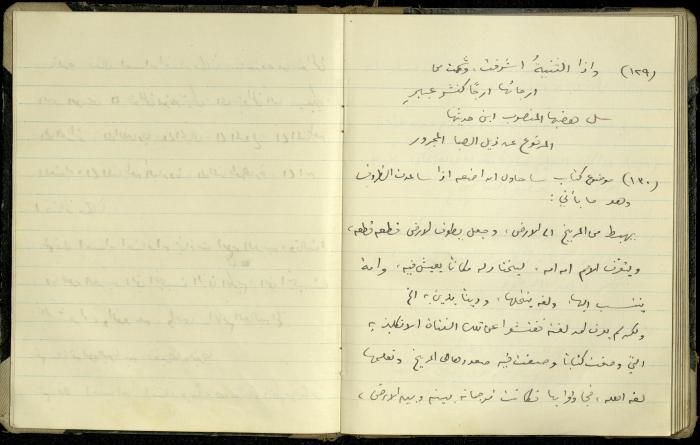

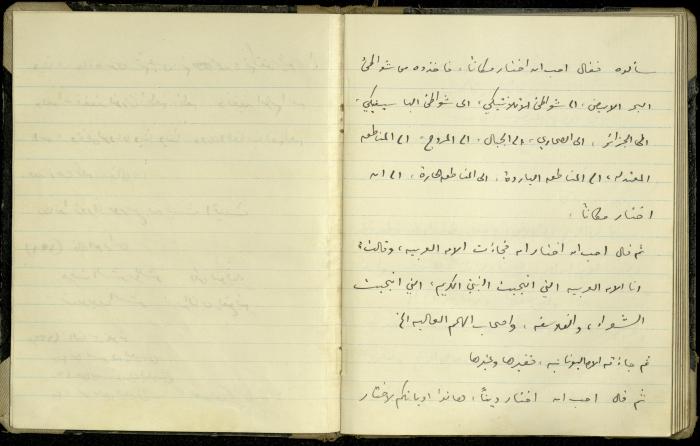

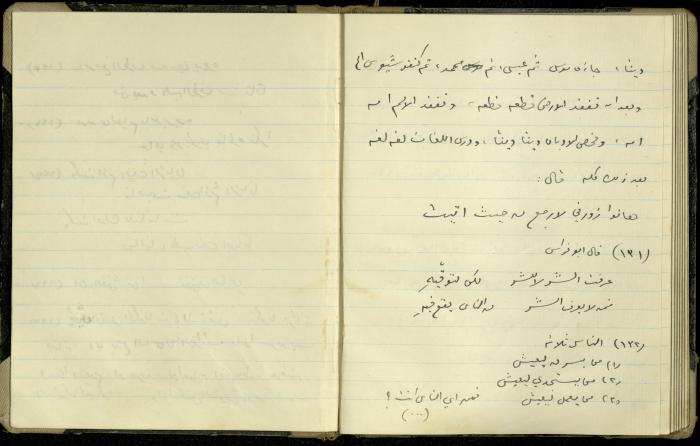

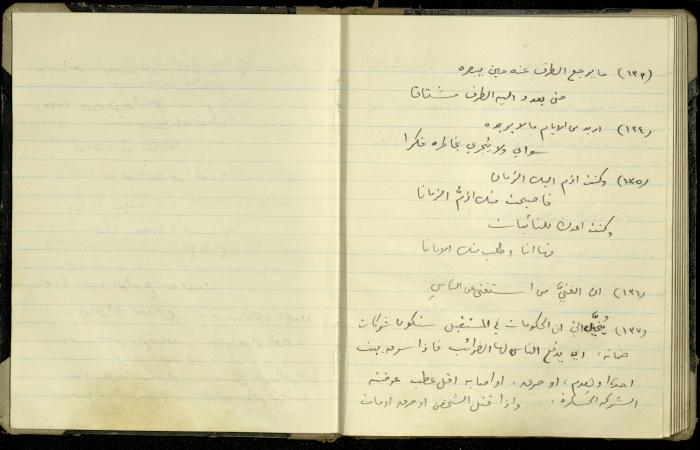

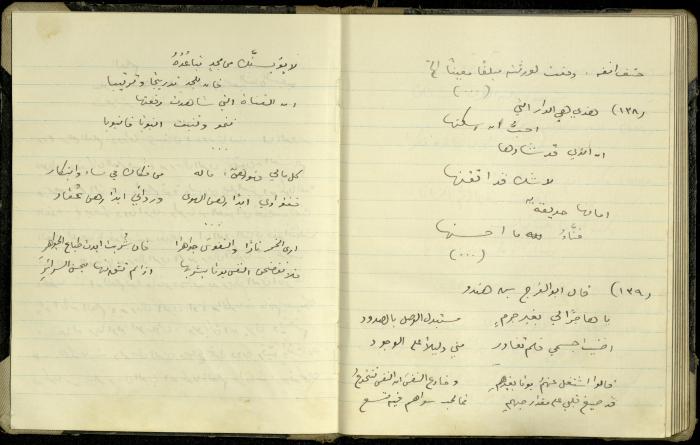

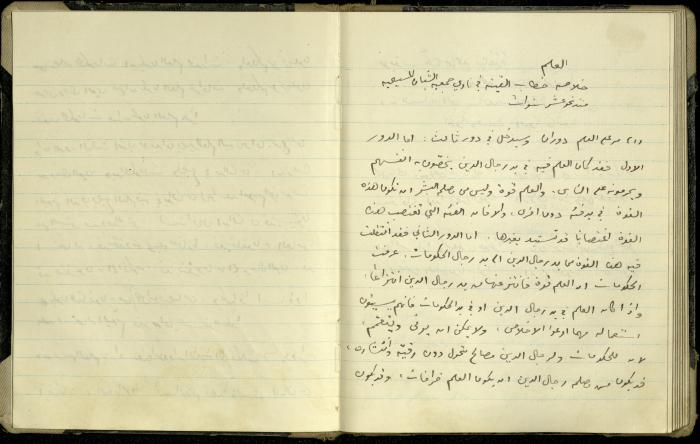

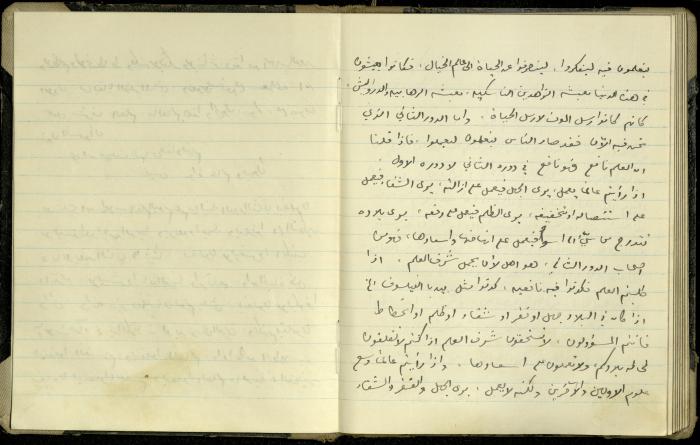

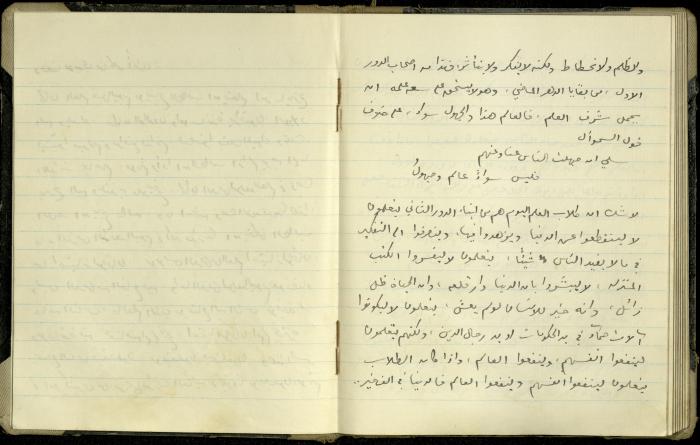

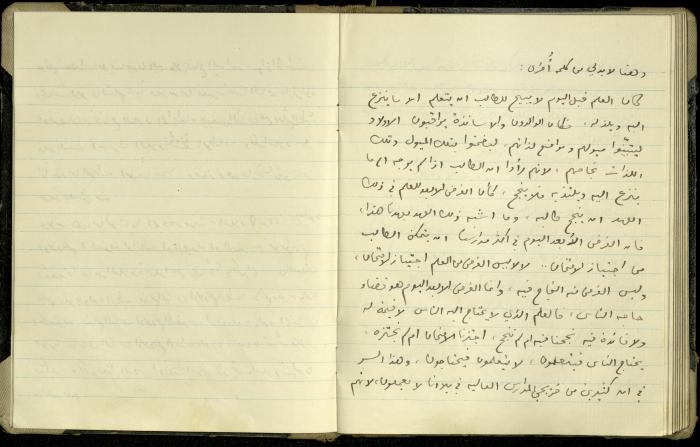

هذه نسخة خطية من كتاب غير معنون لخليل السكاكيني تضمنت موضوعات رئيسية متنوعة؛ وهي؛ التعليم والتربية، الماورائيات، الموسيقى، تأملات فلسفية، مختارات شعرية، المرأة، الرقي، خواطر، حكم واقتباسات عربية وعالمية، العلم. يؤسس السكاكيني في موضوعه المتعلق بالتعليم والتربية أن الإنسان يسير في اكتساب المعرفة من القريب إلى البعيد ومن المعلوم إلى المجهول ومن المحسوس إلى المعنوي، ومن السهل إلى الصعب. وأن الإنسان اهتم بما وراء الطبيعة قبل اهتمامه بالطبيعة؛ اهتم بالسماء قبل اهتمامه بالأرض، اهتم بالأموات قبل اهتمامه بالأحياء، اهتم بالشرائع قبل اهتمامه بالطب. ويذكر في هذا السياق أن الله مرّ في دورين؛ في الأول كان الناس يخافونه، وفي الثاني صاروا يخافون عليه. ويرى أنه سيدخل دوراً ثالثاً لا يخافون منه ولا عليه. ويشيد من تجربة أميركا في تأسيسها سلسة مدارس ابتدائية عامة في أنحاء آسيا. ولرفع مستوى المعيشة يجب تعليم العناية بالأطفال، وتحسين المنازل، والصحة العامة، وتحسين الشوارع في القرى، ومكافحة الملاريا التي تهدم نشاط الشعب، وتعليم النظافة الشخصية. وفي نظر السكاكيني أن الحقيقة تقاس بمقدار انتفاعنا بها. ويعرج على أن بعض الناس لا يستطيعون التفكير إلا وهم يتكلمون، وبعضهم على العكس. ويشير إلى أن القائمين بالتربية والتعليم يجب أن يكونوا قد تلقوا تربية حكيم وثقافة حرة ليطبعوا الصغار بطباعهم. لا يشعر السكاكيني بشعوره إلا على قدر اتصاله بالحق؛ فإذا انفصل عنه، هلاً أو غروراً أو دناءة، فلا وجود له. وشهادة الزور ثلاثة أنواع؛ الأول أن تكون كاذبة، والثاني أن تكون صادقة ولكن لا لتأييد حق بل لقضاء شهوة أو شفاء حزازة. الثالث أن تكون لك شهادة فتكتمها. ثم يشير إلى أن الإنسان في سيرورة التطور يتأثر بالوسط الطبيعي. يسجل بعدها أن شعاره "أنحني مروءة ولن أنحني عبودية". ومفهوم التربية الجسمية عند الإسبارطيين ارتبط باحتمال المشاق، أما في أثينا فكان وسيلة لتجميل الجسم وتحسين منظره. أما في أيامنا فالغرض منه صحي. ثم يعود السكاكيني فيكتب عن أن التعليم يتوقف على أمرين؛ الاول أن يعرف المعلم موضوعه، وثانياً أن يعرف كيف يفهم طلابه مراده. وحياة الإنسان تتوقف على فكرة، كيف يكون فكر الإنسان تكون حياته.وينصح السكاكيني بأنه إذا أردت أن تتعلم لغة أجنبية فاختر لغة أرقى من أمتك أو أعلى من مستواها. وكذلك الحال مع الأدب؛ فمن السخف أن تختار وأنت ابن القرن العشرين آداب البادية قبل ألف وخمسئة سنة. ثم يعرج على أنه عندما كانت الناس طبقات كانت الطبقة العالية تخالف الطبقة الدنيا في كل شيء. فقد كانت الفلاحات زاهيات اللون فيما نساء الطبقة العالية فكن يصبغن وجههن تمايزاً عن الفلاحات. كانت الفلاحات قويات البنية فيما نساء الطبقة العالية يتكلفن الضعف لئلا يشبهن الفلاحات. ثم يسهب أكثر في المقارنة. ويؤسس بأن العظمة في النفس لا في خارجها، فإذا خلت النفوس من العظمة لجأت إلى الاستعاضة عنه بأشياء خارجية. ثن يسجل بأنه مرّ عليه دور كان فيه إيجابياً، وكان شعاره فيه "أريد". أما وقت كتابة هذا الكلام فهو في دور سلبي، وشعاره فيه "لا أريد". ثم تحدث عن مروره أول عهده بالحياة كان فيه شديد الإحساس، سريع التأثر، شديد الألفة، حريصاً على كرامته وشرفه. أما في وقت كتابة هذه الوثيقة فلم يحس بأن أحداً يمسّ كرامته أو باستطاعته أن يعيبه؛ فلا يبالي بالنظرات ولا الكلمات. ثم يقارن في نقطة تالية حديثاً عن النبي بصلاة ربانية مسيحية. ثم يستغرب من العرب يسألون بعضهم بعضاً عن الحال واللون والزيّ والخاطر؛ ولا يسألون عن الفكر. في قسم الموسيقى؛ يتساءل السكاكيني إن كان المرء يطرب للقطعة الموسيقية ذاتها أم لشيء خارجها. ويميل السكاكيني إلى أن الطرب ليس في القطعة الموسيقية وإنما في اعتبارات أخرى مثل الصوت والعزف؛ إذ قد تسمع نفس القطعة من شخصين فتطرب لواحد دون الآخر. ثم إن ارتبطات قطعة بذكريات ما يجعل منها محل تطريب. كما يلعب المزاج دوراً في التطريب. كما أن النفسية التي نكون فيها تلعب دوراً إضافياً، والمكان الذي نسمع فيه المقطوعة. ثم ينتقل للحديث عن أنواع الأصوات؛ فمنها المتدفق والرنان أو ذو الصدى والصوت المكيّف. بعد ذلك ينتقل لعنوان "وحي متقططع" وفيه يبث عنواين أفكاره من قبيل دعوته للانقراض، واليأس عن عقل خير من أمل عن سخافة، لا شروط في السرور، تكاد العبودية تكون فطرة، الغناء طرب لا طلب، لا نملك ولكننا نعمل. لا شكر ولا اعتذار، لا لوم ولا تثريب. وفي رأيه أن التطريب عند متأخري قراء القرآن أن يترنم القاريء فيمد في غير محل المد ويزيد في المد ما تجيزه العربية. وبعدها يستجمع السكاكيني مجموعة أبيات شعرية متفرقة تنم عن حكم مختلفة. ويرى السكاكيني أن من أغراض أن يكون هناك من يقدم الخطيب لجمهور أن يعرفه بالجمهور وأن يعرف الجمهور به إذا كان غريباً. ومنها أ، يهيء الجمهور للسماع، وأن يهيء الخطيب للكلام. وينقل كلاماً لأمين الريحان يؤسس فيها أن الشرق عنده عبارة عن فلسفات وأديان لا تباع بالمدافع والطيارات. وليست المسألة مسألة بيع وشراء؛ وإنما هي مسألة أدوار؛ فللفلسفات والاديان دور، وللمدافع والطيارات دور آخر. وكذلك هي الثورة؛ فهناك الثورة على الدين، فالثورة على الحكومة، فالثورة على الأرستقراطية، فالثورة على التقاليد، وآخرها ثورة الإنسان على نفسه. ثم ينقل أبياتاً شعرياً من البحتري وأبي تمام والحطيئة وابن الرومي. مرّ على المرأة في نظر السكاكيني ثلاثة أدوار وهي على وشك الدخول في دور رابع. في الدور الاول كانت محتقرة أما في الدور الثاني كانت موضع اشفاق الرجل وفي الثالث صارت موضع احترام الرجل لأمرين؛ الأول لأنه ارتقى في آدابه، والثاني لأن المرأة ارتقت قليلاً عما كانت عليه. أم في الدور الرابع فلا بد أن تتساوى فيه المرأة بالرجل. وأما الدور الخامس فستتفوق المرأة على الرجل، حينها إما أن تتدرج معه من الاحترام إلى الإشفاق إلى الاحتقار فتكون بمثل ما عاملها وهذا ما يخشاه السكاكيني، وإما أن تكون أكرم منه فتحسن معاملته وترأف به، وهذا ما يرجوه. في باب الرقي، يقسم السكاكيني البحث العلمي إلى ثلاثة أقسام؛ بحث عن ماهية ثم بحث عن كيفية، وبحث عن الغاية. وككان اختلف العلماء في البحث عن الغاية. منهم من قال بأنه عقيم، ومنهم من قال أن الغاية من وجود الإنسان هي الرقيّ. هنا؛ مرّ على البشر ثلاثة أدوار. الدور الأول؛ دور تنازع البقاء؛ وقد امتد هذا الدور دهراً طويلاً، اتخذ طابع النزاع بين الإنسان والطبيعة؛ جهل الإنسان نواميس الطبيعة ففتكت به وكاد أن ينقرض كما انقرضت حيوانات كثيرة. ثم نزاع بين الإنسان والحيوان، ثم نزاع بين الإنسان والإنسان. قطع الإنسان هذا الدور في خوف مستمر، ونزاع مستمر وجوع مستمر وحقد مستمر ويقظة مستمرة. ولهذا الدور حسنات وسيئات؛ أا الحسنات فقد عوّد الإنسان على الاعتماد على نفسه، واكتسابه الشجاعة. كما علمه الصبر والثبات والحيلة. أما سيئاته فقد علم الإنسان القسوة والحقد والغضب والنهم والاعتداء. أما الدور الثاني فكان الانسحاب من الحياة إذ تعب الإنسان من النزاع. وفي رأي السكاكيني أن أول من آثر الانسحاب هم الضعفاء ثمّ سرت العدوى إلى الجميع حتى الأقوياء. والشرق هو أول من خاض معارك النزاع فهو أول من أدركه العياء وهو لا يزال يؤثر الانسحاب من الحياة. أما الدور الثالث فهو دور جديد عاد فيه الإنسان إلى الحياة، وأول عهد بالإقبال على الحياة فيه كان الاختلاط بالغربيين؛ فتمنينا أن نكون مثلهم. أما بعد ذلك فصارت نزعة العالم تتجه نحو الرقيّ. يسجل بعد ذلك السكاكيني اقتباسات من برنارد شو، وأوسكار ويلد، ولُتز الألماني، والحلاج. ثم يسجل تأملاته؛ في رسالة إلى ابنه سري بعنوان "تعال نتفلسف" بتاريخ 15 نيسان 1932"، في وجوه العابرين ويتفحصهم فلا يرى فيها إلا علامات الشقاء. ويذكر ما يؤلمه؛ يؤلمه أن يرى الشقاء، ويؤلمه أن يسعد وشقى غيره، ويؤلمه أن نكون قادرين على تغيير هذا الشقاء أو تخفيففه ولا نفعل. إلا أنه يسجل تفاؤلاً بمجيء زمان لا يتحمل فيه الناس شعوذة أو طغياناً، ولا يعيش فيه إلا الأبرار الأخيار. ثم يسجل بعد ذلك آراءه في تقليل النسل، وقد عثر في جريدة كوكب الشرق المصرية في العدد المنشور يوم 13 نيسان 1932 على كلمة والتر انسيمان بعنوان "تفضيل العائلات الصغيرة" وفيها حديثاً عن العائلة الحديثة التي تمتاز ببيت صغير وكراج صغير وعدد أفراد أسرة قليل. وأن العائلة الصغيرة أصبحت هدفاً للناس. وفي قسم عنوانه "خواطر"، يسجل السكاكيني الأدوار التي مرّ بها؛ فقد مرّ بدور كان فيه طردياً وصار إلى دور صار فيه عكسياً. ثم إن الضعف عنده عار، والطبيعة ليست عمياء، وقد يجتاز الضعيف الحياة نزيهاً شريفاً لكنه لا يتفوق في شيء ولا يستطيع أن يعلو عن مستوى الجمهور. ويطرح رأيه في أن المدينة تختلف الشخصيات بعد أن تقرر تشابه الناس في الالة الفطرية. في العالم الجديد يكاد كل إنسان أن يكون نوعاً قائماً بذاته. وبعدها يسجل خاطرة عن الحب؛ وهو عنده عبقرية كعقرية الفنو الشعر، لا تسمو إليها كل طبيعة ولا يستمتع بجمالها كل من تحدث عنها. ويقتبس من العقاد أن التجربة وحدها كافية لاقناعنا بأن النقص آفتنا لا الموت، وأن الكمال بغيتنا لا البقاء. ويكتب عن الطفل كحيوان مزعج كثير الحركة فضولي؛ وإذا ما واجهناه وحاولنا ترويضه كنا أشر منه في نظر السكاكيني. وفي تأمل آخر كتبه السكاكيني، يرى أن سر النجاح هو أن تريد ما أنت قادر على عمله، وأن تكون قادراً على عمل ما تريد. في تنازع البقاء ليس الأنسب هو الذي يعيش لكنه الذي يستطيع أن يكيف نفسه على مقتضى الظروف. ثم يعاود السكاكيني تسجيل اقتباسات لشعراء وكتاب عالميين. في حديثه عن الشعر، يسجل السكاكيني نوعين من الشعر؛ مبتكر ومقلد. فالشاعر المبتكر هو الذي يستعمل الألفاظ التي يريدها لا الألفاظ التي سُبق إليها. وترجم العواطف والخواطر التي يحس بها لا التي يضمنها ما لديه من ألفاظ. أما الشاعر المققلد فهو على النقيض من ذلك. وفي آخر الكتاب يسجل السكاكيني خلاصة خطاب ألقاه في نادي جمعية الشبان المسيحية حول العلم. وقد مرّ على العلم في رأيه دوران وسيدخل في دور ثالث. ففي الدور الأول كان العلم في يد رجال الدين يخصون به أنفسهم ويحرمونه عن الناس. والعلم قوة وليس من مصلحة البشر أن تكون هذه القوة في يد فئة دون أخرى تفادياً للاستبداد. أما الدور الثاني فقد انتقلت فيه هذه القوة من يد رجال الدين إلى يد رجال الحكومات بعد أن علمت الأخيرة بأن العلم قوة فانتزعتها من يد رجال الدين انتزاعاً. وفي الدور الثالث فهو أن يخرج من يد رجال الدين ويد الحكومات ويصبح في يد الناس. ثم إن العلم كان زهد وفلسفة؛ أي كان مكاناً ينصرف فيه الناس عن الحياة إلى عالم الخيال. ثم صار العلم يتعلم من أجل العمل.

تاريخ إنشاء/إنتاج المادة

المجموعات

العلامات

المواضيع

نوع

مكان

تفاصيل اضافية

صيغة

مصدر الوصف

عبدات، لجين وسمرعزريل. "مركز خليل السكاكيني الثقافي". جرد أرشيفي. 25 آب 2020. أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي.

الوضع المادي

medium

ساعدنا في تحسين المعلومات ، واقترح تغيير محتوى هذا العنصر

اقترح التغيير